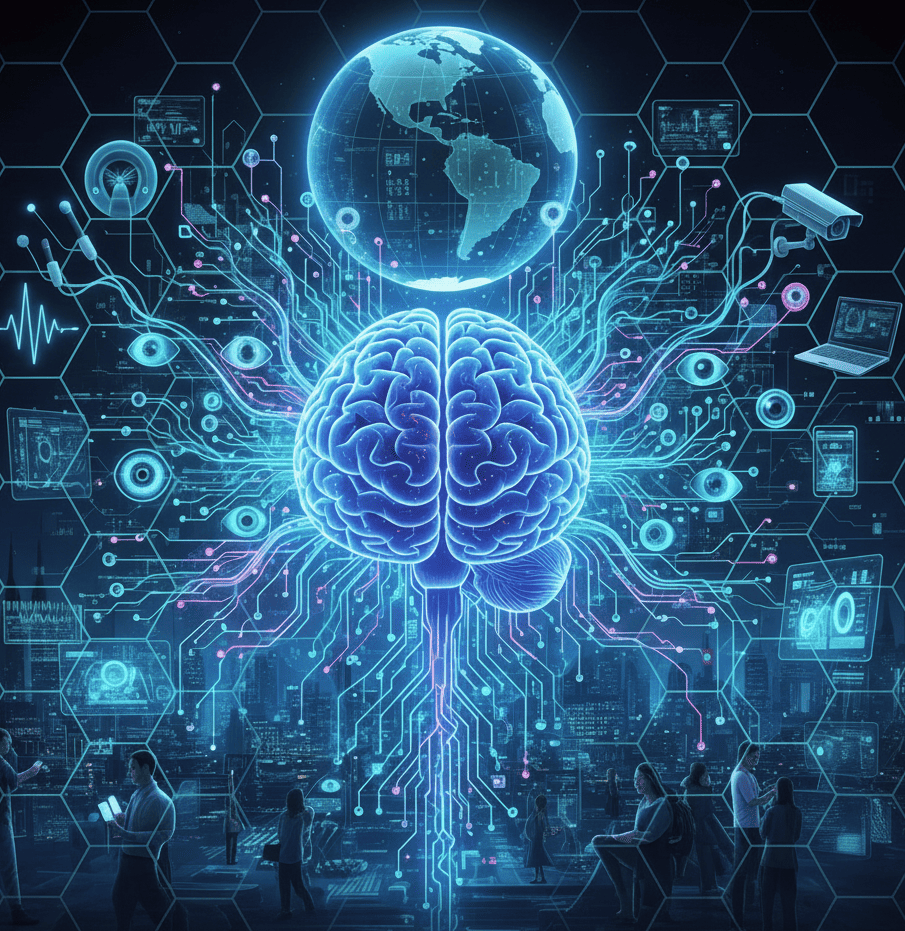

Une nouvelle ère se dessine : celle de cerveaux placés sous surveillance douce, continue, presque invisible.

Il y a quelques années encore, le cerveau restait un territoire mystérieux.

À la croisée des neurosciences, du numérique et de la culture pop, une nouvelle ère se dessine : celle de cerveaux placés sous surveillance douce, continue, presque invisible.

Entre fascination technologique et inquiétude politique, cette mutation raconte beaucoup de notre époque. Une époque qui aime se dire augmentée, mais qui ressemble parfois à un gigantesque laboratoire à ciel ouvert.

Quand le cerveau devient une interface

Les neurosciences ne sont plus confinées aux amphithéâtres universitaires. Elles irriguent le marketing, le design, le management, et même les applications de bien-être téléchargées sur nos smartphones. Mesurer l’attention, prédire les émotions, optimiser la prise de décision : le cerveau est désormais perçu comme une interface qu’il suffirait de lire correctement.

Les casques EEG grand public, les applications de neurofeedback ou les dispositifs censés améliorer la concentration ne promettent plus seulement la connaissance de soi. Ils promettent la performance. Être plus productif, plus calme, plus créatif. En filigrane, une idée s’impose : si quelque chose dysfonctionne, ce n’est plus le système, c’est ton cerveau.

Ce glissement, très contemporain, transforme une science du vivant en outil de normalisation. Et c’est là que la surveillance numérique entre en scène.

Surveillance numérique : du comportement à l’intime

La surveillance numérique ne se limite plus à ce que nous faisons. Elle s’intéresse de plus en plus à ce que nous ressentons, anticipons, désirons. Les algorithmes analysent nos clics, nos temps d’arrêt, nos hésitations. Les neurosciences offrent un vernis scientifique à cette traque de l’attention.

Dans l’économie numérique, l’attention est une ressource rare. Comprendre comment elle se capte, comment elle se perd, comment elle se manipule est devenu stratégique. Les plateformes s’inspirent des sciences cognitives pour concevoir des interfaces addictives, calibrées pour maintenir l’utilisateur dans un état de stimulation permanente.

On ne parle plus seulement de surveillance, mais de modulation. Il ne s’agit pas d’interdire ou de punir, mais d’orienter subtilement les comportements. Une notification ici, une récompense symbolique là, et le cerveau suit.

Neurocapitalisme et illusion du libre arbitre

Ce que certains appellent déjà le « neurocapitalisme » repose sur une promesse ambiguë : mieux comprendre le cerveau pour mieux vivre. Dans les faits, cette compréhension bénéficie surtout à ceux qui contrôlent les infrastructures numériques.

La frontière entre optimisation et exploitation devient floue. Quand une entreprise utilise des données cognitives pour améliorer l’ergonomie d’un outil, la démarche semble vertueuse. Quand ces mêmes données servent à maximiser le temps passé devant un écran ou à influencer des choix politiques, le décor change.

Le libre arbitre, notion déjà malmenée par les sciences cognitives, se retrouve pris en étau. Si nos décisions peuvent être prédites, voire influencées à partir de signaux neuronaux ou comportementaux, que reste-t-il de notre autonomie ?

Une esthétique de la surveillance

Ce qui frappe, c’est à quel point cette surveillance est devenue cool. Les visualisations de données cérébrales ressemblent à des pochettes de disques électroniques. Les discours sur le cerveau empruntent au développement personnel, au lifestyle, à la culture startup.

On parle d’« hacker son cerveau », de « reprogrammer ses habitudes », comme si l’humain était un simple système d’exploitation. Cette esthétique, à la fois futuriste et désinvolte, masque souvent les enjeux éthiques. Elle rend la surveillance acceptable, presque désirable.

Résister sans diaboliser

Faut-il pour autant rejeter en bloc les neurosciences ou les technologies numériques ? La réponse est plus nuancée. Les neurosciences ont permis des avancées majeures en médecine, en psychologie, en compréhension des troubles mentaux. Le numérique a ouvert des espaces d’expression et de création inédits.

Le problème n’est pas la connaissance du cerveau, mais son usage. La question centrale devient politique : qui collecte les données, dans quel but, et avec quel contrôle démocratique ?

Des voix s’élèvent pour défendre l’idée de « neurodroits » : le droit à l’intégrité mentale, à la vie privée cognitive, à la protection contre la manipulation neuronale. Ces concepts, encore marginaux, pourraient bien devenir centraux dans les décennies à venir.

Les neurodroits : quand la pensée devient un territoire à protéger

Face à cette extension silencieuse de la surveillance vers l’intime, une notion commence à émerger dans les sphères juridiques et académiques : celle des neurodroits. L’idée est simple, presque naïve, mais radicale dans ses implications : reconnaître juridiquement que l’activité mentale mérite une protection spécifique, au même titre que le corps ou les données personnelles. Droit à la vie privée cognitive, à l’intégrité mentale, à ne pas être manipulé par des technologies intrusives. Ces concepts traduisent une prise de conscience tardive : si le cerveau devient une ressource exploitable, alors il devient aussi un espace politique. Et comme toujours, ce qui n’est pas protégé finit par être marchandisé.

Vers une conscience critique

Dans ce paysage saturé de technologies et de discours pseudo-scientifiques, développer une conscience critique est essentiel. Comprendre que le cerveau n’est pas un simple objet mesurable, mais un organe traversé par l’histoire, la culture et le social.

Refuser les promesses simplistes, questionner les outils, ralentir parfois. À l’image de certaines cultures alternatives ou contre-culturelles, il s’agit moins de fuir la technologie que de la regarder en face, sans naïveté.

Les cerveaux sont peut-être sous surveillance, mais ils restent capables de douter, de résister, de créer. Et c’est sans doute là que se joue l’essentiel : dans cette zone grise où la science rencontre la liberté, et où la société décide de ce qu’elle fait de ses propres pensées.